操作系统的引导(Booting)

是计算机从开机到操作系统完全启动的整个过程。可以把它想象成“叫醒”计算机并让它准备好工作的步骤。以下是通俗解释:

举个栗子🌰:起床到上学的全过程

假设你的计算机是一个学生,引导过程就像他每天从赖床到坐在教室上课的过程:

-

闹钟响了(按下电源键):

计算机通电,但此时它啥也不会,只能执行内置的“起床流程”。 -

穿衣服、洗漱(BIOS/UEFI自检):

-

BIOS/UEFI(计算机的“基本起床程序”)开始检查硬件(CPU、内存、硬盘等)是否正常,就像确认衣服穿没穿对、书包带没带。

-

如果发现故障(比如内存坏了),它会“尖叫”(蜂鸣声或报错提示)。

-

-

找书包里的课程表(加载引导程序):

-

BIOS/UEFI按照预设顺序(如先检查U盘,再检查硬盘)寻找操作系统。

-

找到硬盘上的引导程序(如Windows的Boot Manager或Linux的GRUB),就像从书包里翻出今天的课程表。

-

-

按照课程表去教室(加载操作系统内核):

-

引导程序根据配置加载操作系统的核心部分(内核)到内存,就像学生按课程表找到正确的教室。

-

如果是多系统(比如Windows和Linux双系统),引导程序会让你选择进哪个教室。

-

-

准备课本、打开教室设备(操作系统初始化):

-

内核开始接管计算机,加载驱动程序(让硬件工作)、启动系统服务(如网络、图形界面),就像老师打开投影仪、分发课本。

-

最后进入登录界面或桌面,表示“教室已就绪,可以开始上课了”。

-

为什么需要引导?

-

硬件不识字:

刚开机时,CPU只会执行固化在主板上的小程序(BIOS/UEFI),它不知道怎么从硬盘加载操作系统。引导过程像一步步教CPU“识字”,直到它能独立运行复杂的系统。 -

逐步传递控制权:

从BIOS→引导程序→操作系统内核,每一步都让计算机“更聪明一点”,直到完全启动。

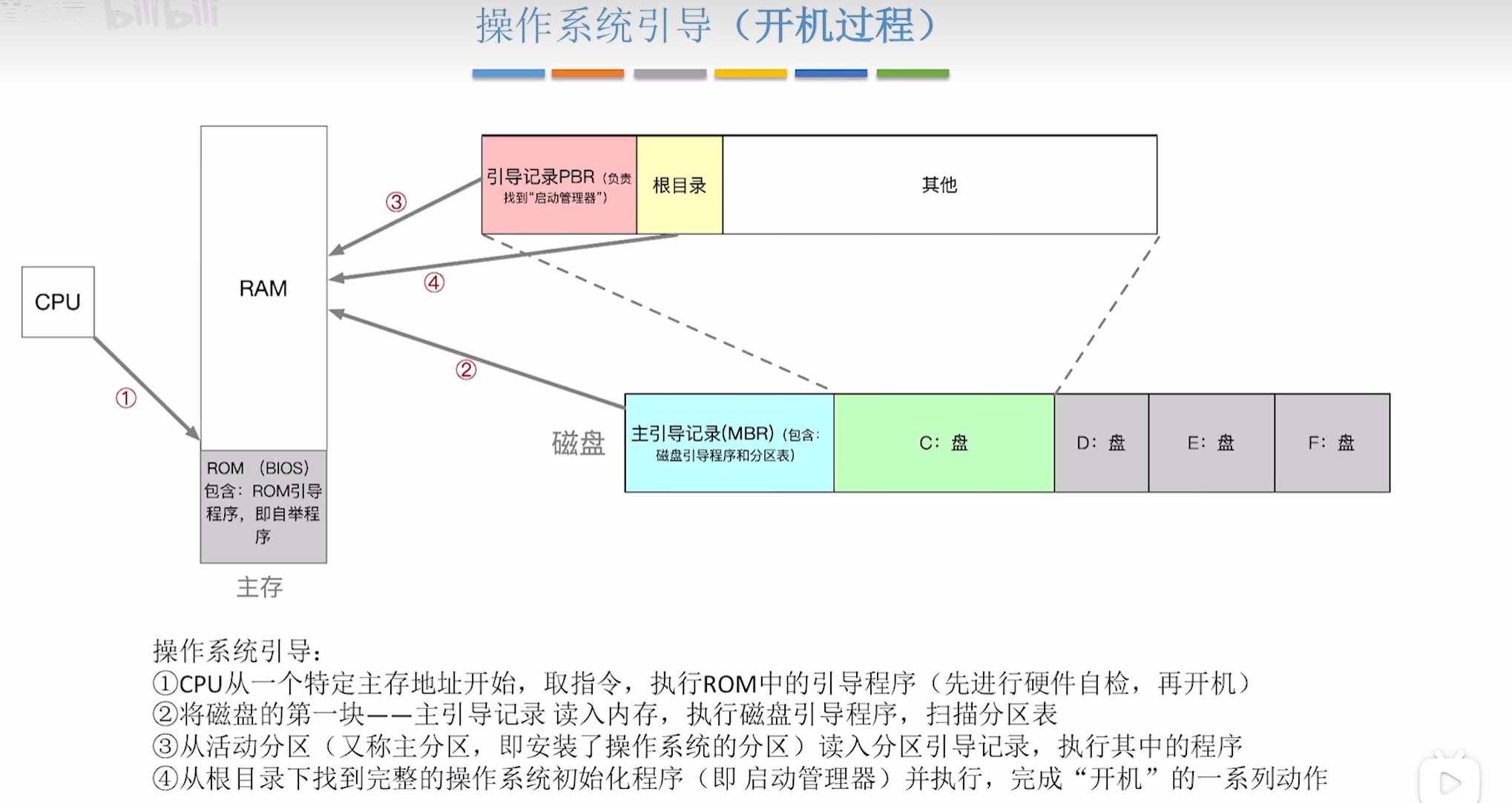

引导过程的关键步骤

-

BIOS/UEFI阶段:

-

硬件自检(POST)。

-

查找启动设备(硬盘、U盘等)。

-

-

引导加载程序(Boot Loader):

-

读取硬盘的引导扇区(如MBR或GPT分区信息)。

-

加载操作系统内核到内存。

-

-

内核初始化:

-

建立内存管理、进程调度等核心功能。

-

挂载文件系统,启动用户界面。

-

常见问题

-

引导失败:

如果引导程序损坏(比如课程表丢了),计算机会卡在开机界面,提示“No bootable device”或“Operating system not found”。 -

双系统引导:

引导程序(如GRUB)会列出多个操作系统供选择,就像学生可以选择去数学教室或语文教室。

一句话总结

操作系统的引导,就是计算机从“懵懂通电”到“精神抖擞运行”的启动流程,像极了人类从赖床到上课的全过程

电脑开机过程

我用一个开店铺的比喻来解释电脑开机过程,保证通俗易懂:

电脑开机就像一家店铺从关门到营业的全过程 🏪

1. 通电:按下开关,店铺通电(开机键)

-

动作:按下电源键,电流进入电脑主板,就像给店铺通上电,灯亮了。

-

关键角色:电源开始给CPU、内存、硬盘等硬件供电。

2. BIOS/UEFI自检:保安晨检(硬件检查)

-

动作:电脑的“保安队长”(BIOS/UEFI)开始检查店铺设备:

-

检查员工到岗:CPU、内存、硬盘是否正常。

-

检查工具完好:键盘、鼠标、显示器是否连接。

-

-

如果发现问题:

-

保安会大喊:“某某设备坏了!”(蜂鸣报警或屏幕提示错误,如

Keyboard not found)。 -

如果一切正常,保安开始找“店长”(操作系统)。

-

3. 加载引导程序:找钥匙开门(启动操作系统)

-

动作:保安按照“值班表”(启动顺序)依次尝试开门:

-

找钥匙1:先检查U盘(像临时工牌)。

-

找钥匙2:没找到就检查硬盘(正式工牌)。

-

-

找到钥匙:

-

硬盘的MBR/GPT(值班表)告诉保安,操作系统的入口在C盘。

-

保安读取C盘的分区引导记录(PBR),找到“店长办公室钥匙”(操作系统的引导程序,如Windows的

bootmgr)。

-

4. 启动操作系统内核:店长到岗,准备开业

-

动作:引导程序(店长秘书)做两件事:

-

叫醒店长:加载操作系统内核(如Windows的

ntoskrnl.exe)到内存。 -

准备工具:加载驱动程序(让硬件工作)、启动系统服务(如网络、声音)。

-

-

举个栗子🌰:

-

店长(内核)指挥员工(驱动)打开收银机(硬盘)、启动咖啡机(显卡)。

-

如果找不到店长,提示

Operating System not found(店长失踪了!)。

-

5. 加载用户界面:店铺正式营业(进入桌面)

-

动作:系统启动登录界面或直接进入桌面,就像:

-

收银台启动(用户登录)。

-

货架摆满商品(桌面图标、任务栏)。

-

员工各就各位(后台服务运行,如杀毒软件、更新程序)。

-

开机失败常见问题

-

黑屏无反应:保安没来上班(BIOS/UEFI损坏或硬件故障)。

-

No bootable device:找不到钥匙(引导记录丢失或硬盘损坏)。

-

蓝屏/卡LOGO:店长和员工吵架(驱动冲突或系统文件损坏)。

总结

电脑开机就是一场精密的“店铺开张仪式”:

-

通电:通上电,唤醒保安。

-

自检:保安检查设备,找钥匙。

-

引导:用钥匙打开店长办公室。

-

内核启动:店长指挥员工准备营业。

-

用户界面:店铺开门迎客!

引导程序就像是电脑开机时的“导航员”,负责从按下电源键到进入操作系统之间的关键引导工作。用生活场景比喻的话:

举个栗子🌰:机场转机

-

你(用户)在机场(电脑),想从北京(关机状态)飞往纽约(操作系统桌面)。

-

机场摆渡车(BIOS/UEFI)先把你送到登机口(找到硬盘)。

-

登机口工作人员(引导程序)要做几件事:

-

✅ 检查机票:确认你要坐哪趟航班(选择启动哪个系统,如Windows或Linux)。

-

✈️ 指引登机:带你上飞机(加载操作系统的核心文件)。

-

🆘 应急处理:如果飞机故障(系统损坏),帮你改签(修复或进安全模式)。

-

如果引导程序罢工:就像登机口没人值班,你只能困在机场(电脑卡在开机界面,提示 No bootable device)。

想象硬盘是一本书📖

-

硬盘就像一本厚厚的书,里面存着操作系统的故事、你的照片、电影等数据。

-

主引导记录(MBR)是这本书的目录页,记录了这本书怎么读,而引导代码和分区表是目录页里的两个关键部分。

1. 引导代码(Bootstrap Code)

-

作用:

引导代码就像“翻书人”,负责找到操作系统的故事(启动文件)并开始读它。 -

举个栗子🌰:

你刚打开一本书(开机),但不知道故事从哪一页开始。引导代码的作用是:-

检查目录页里的分区表,找到标记为“活动分区”的章节(可启动的分区)。

-

翻到那个章节的第一页(加载活动分区的引导扇区)。

-

把书交给下一个“读者”(操作系统的 Boot Loader),让它继续读下去。

-

-

如果引导代码坏了:

就像翻书人突然瞎了,计算机卡在开机界面提示No bootable device(找不到启动设备)。

2. 分区表(Partition Table)

分区表会记录 C 盘(或其他分区)的起始位置、结束位置和大小

-

作用:

分区表就像“章节列表”,告诉计算机这本书(硬盘)分成了几个章节(分区),每个章节的起止位置和内容类型。 -

举个栗子🌰:

假设你的书(硬盘)分成了三个章节:-

第一章(C盘):操作系统的故事(系统文件),标记为“活动分区”。

-

第二章(D盘):你的照片和电影(用户数据)。

-

第三章(E盘):备份文件(其他数据)。

分区表会记录:

-

每个章节从哪一页开始,到哪一页结束。

-

每个章节的类型(比如“系统章节”或“数据章节”)。

-

-

如果分区表坏了:

就像书的目录页被撕掉了,计算机不知道数据存在哪里,可能会提示Invalid partition table(分区表无效),甚至导致数据丢失。

总结

-

引导代码是“启动导航员”,负责找到操作系统的入口。

-

分区表是“硬盘地图”,告诉计算机数据存在硬盘的哪些区域。

-

两者关系:

引导代码依赖分区表找到启动分区,就像导航员依赖地图找到目的地。

如果其中一个坏了,计算机就“迷路”了!

内核的存储位置

操作系统内核在运行时会一直驻留在内存(RAM)中,但它的代码最初是存储在磁盘等持久化存储设备上的。以下是详细的解释:

1. 内核的存储位置

-

启动前:内核的代码以文件形式保存在磁盘的特定分区(如

/boot分区)或固件(如UEFI系统)中。 -

启动时:计算机通电后,引导加载程序(如GRUB)将内核代码从磁盘加载到内存的固定区域(内核空间)。

-

运行时:内核始终驻留在内存中,不会被换出到交换空间(Swap),以确保随时响应系统调用、硬件中断等关键操作。

2. 为什么内核必须常驻内存?

-

快速响应:处理硬件中断(如键盘输入、网络数据包)需要实时性,磁盘访问速度无法满足。

-

特权操作:内核负责管理CPU、内存、设备等核心资源,必须直接操控硬件。

-

内存隔离:内核运行在受保护的内核空间,用户程序无法直接访问,避免安全风险。

3. 内存中的内核布局

现代操作系统将内存划分为两个区域:

| 内存区域 | 说明 |

|---|---|

| 内核空间 | 内核代码和数据独占,用户程序无法直接访问(如Linux中占用高地址的1GB)。 |

| 用户空间 | 用户程序运行区域,每个进程有独立的虚拟地址空间。 |

-

示例:在32位Linux系统中,内存可能划分为:

-

内核空间:3GB~4GB(地址范围)

-

用户空间:0~3GB

-

4. 内核如何加载到内存?

-

BIOS/UEFI阶段:硬件初始化后,从磁盘的引导分区读取引导加载程序(如GRUB)。

-

引导加载程序:GRUB加载内核文件(如

vmlinuz)和初始内存盘(initramfs)到内存。 -

内核初始化:内核解压自身代码,初始化硬件、内存管理、进程调度等核心功能。

-

用户空间启动:内核启动第一个用户进程(如

systemd或init),后续用户程序在用户空间运行。

5. 虚拟内存中的内核

即使系统使用虚拟内存技术(分页机制),内核的代码和数据也会始终映射到物理内存中:

-

内核页表:所有进程共享内核页表,确保内核代码无需切换即可访问。

-

不可换出:内核占用的物理内存页面会被标记为不可交换(

Locked),防止被换出到磁盘。

6. 特殊情况:嵌入式系统

在资源受限的嵌入式设备(如路由器)中,内核可能直接存储在只读存储器(ROM)或闪存中,但仍需加载到内存中运行。

总结

-

内核必须常驻内存:运行时内核始终在内存中,直接操控硬件和管理资源。

-

启动流程:从磁盘加载到内存的过程由引导加载程序完成。

-

内存隔离:内核空间与用户空间分离,保障系统安全性和稳定性。

简单回答:内核像“总指挥部”,平时待在内存里随时待命,但它的“手册”(代码文件)最初存放在磁盘上,启动时被搬到内存中常驻。